このペ-ジでは、埼玉県の最西部・秩父盆地を舞台とした二題、すなわち1884年の秩父事件にかかわる人物と、秩父郡から和銅(自然銅)が献上されたことをきっかけに、708年に鋳造された和同開珎関係の史跡をご紹介します。

![]()

![]()

井上伝蔵の孫たち 伝蔵と自由民権運動 武装蜂起へ 逃避行へ 想いだすことみな悲し…

伝蔵葬儀執行の寺・「聖徳寺」跡地(北見市) 家族のその後 和銅採掘遺跡

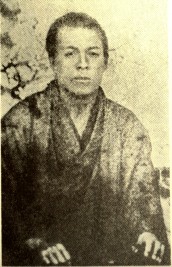

井上伝蔵(1854~1918)

2003年6月26日、「朝日新聞」朝刊の埼玉版を読んでいましたら、ある記事にふと目が止まりました。それは、神山征二郎監督が、秩父事件をテ-マとした映画「草の乱」を製作中で、事件120周年である2004年秋に全国上映をめざしている、といった内容でした。また、見出しに「主人公は祖父 感無量」とあり、墓前に手を合わせる、いずれも年配の男性一人と女性二人の写真が添付されていました。

「主人公」とは、秩父事件の中心部隊「秩父困民党」の会計長だった井上伝蔵のことです。また、伝蔵を「祖父」と呼んだ三人とは、秩父時代の妻・コマとの間に生まれた長女・布伝(ふで)の娘、そして、伝蔵が事件後行方をくらまし、北海道に潜伏していた時代の妻・高浜ミキとの間に生まれた三女・セツの娘と息子です。秩父時代の孫にあたる人が、地元吉田町に住む小池もとさん(83)。北海道時代の孫二人が、東京足立区に住む田中ゆう子さん(78)と弟の佐藤知行さん(76)。伝蔵没後85年にあたる6月23日、墓前祭で孫三人は並んで墓参りをしました。秩父市(旧吉田町)の井上耕地という、旧役場に程近いところに彼の生家跡(写真1)があり、そこから道路をはさんで少し入った畑中に墓(写真2)が建っています。

1

1  2

2  3

3 4

上の写真3は、映画「草の乱」で使われた井上伝蔵生家のオ-プンセット。現在は、旧吉田町の「龍勢会館」に隣接した場所に移築され、「秩父事件資料館・井上伝蔵邸」として内部見学もできるようになっています。写真4は、展示品で、伝蔵直筆の領収書。

井上伝蔵は、日米和親条約が結ばれた安政元(1854)年の6月26日、秩父市(旧吉田町[当時は秩父郡下吉田村]井上耕地)で、「丸井」という屋号の商家を経営する類作の次男として生まれました。幼名は治作といいました。長兄が早世したので、まだ「青っ洟をたらしていた」彼が、10歳で家督を継ぎ、当主が代々襲名してきた「伝蔵」を名乗りました。「丸井」は、秩父の特産品である生糸や絹布、木材、薪炭を買い集めて江戸や横浜に運び、逆に江戸の日用雑貨、食料品を仕入れて売るという商いをして、かなり繁盛していたようです。写真1の生家跡は、現在では桐の木が数本植わっていて案内板がある程度ですが、かつては道沿いに店舗を兼ねた土蔵が建ち、その奥には豪壮な屋敷があり、屋敷の書院からは泉水や築山を持つ庭が眺められたといいます。また、その財力からくる余裕が、伝蔵を義太夫、三味線、鼓、芝居などの芸事や俳句修行へと向かわせました。二十歳の頃(1874年=明治7年)には、父に代わって商売のために上京するようになりました。1883(明治16)年に入籍した妻・コマは、遊興に足を入れるようになったその時期に、伝蔵が東京の花街でみそめた女性でした。翌年には、長女・布伝(ふで)が誕生しています。この間、伝蔵は、下吉田・久長・阿熊・上日野沢聯村町村会議の副議長(1879年)や、首座筆生(助役)などの公職を歴任しています。

5

5  6

6  7

7  8

8

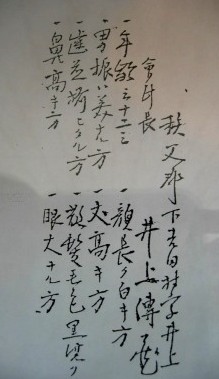

上の写真5~8は、「丸井」のオ-プンセット内部と展示品。5は帳場、6は奥行10間以上はあると思われる屋敷の最深部にある台所付近から帳場の方を望む。7は伝蔵の寝所。8は、逃亡した伝蔵の「手配方依頼書」。これには、以下のように書かれている。

秩父郡下吉田村字井上 会 計 長 井 上 傳 蔵 一 年齢 三十二三 一 顔長ク白キ方 一 男振ハ美ナル方 一 丈高キ方 一 歯並揃ヒタル方 一 散髪毛色黒濃ク 一 鼻高キ方 一 眼大ナル方 |

伝蔵は、しばしば上京をしている間に、次第に自由民権思想にも関心を寄せるようになり、1884年5月23日、正式に自由党に入党しました。この直接のきっかけは、1884年2月、秩父へ遊説に来た自由党左派の著名な幹部・大井憲太郎の演説に触発されたことだとされていますが、それ以前から東京の自由党本部にも出入りしていますので、活動歴自体は長いようです。伝蔵が入党した2ヵ月後、それまで秩父自由党のリ-ダ-格だった村上泰治が、スパイ容疑の自由党員を謀殺した事件で無期徒刑の判決を受け下獄、そして病のため獄死します。この村上亡き後、伝蔵が秩父自由党の責任者的存在になっていくのです。

さて、1881年以降の松方財政による緊縮・増税政策は、農産物価格など物価の下落をもたらし、深刻な不況が全国におよびました。秩父地方では、農家の96%が養蚕を営んでいましたが、生糸の値段も半値近くまで下落したので、農家家計は大きな打撃を蒙ることになりました。その上、政府による地方交付税削減政策が地方税の負担増をまねいたため、貨幣価値の上昇をも考慮すれば、実質数倍の負担増となったと言われます。これにさらに秩父新道工事割り当てが重なりました。こうした状況の中で、高利貸しからの借金をかかえる農民が急増することになりました。

伝蔵が経営する「丸井」も、このデフレ不況の中で経営が傾いていきました。彼の自由民権思想への接近も、こうした背景を抜きにしては語れないでしょう。秩父での大井憲太郎の演説の内容は、現在では伝わっていませんが、伝蔵の立脚点と大いに重なるものがあったと思われます。

ところで、伝蔵が到達した民権思想とは何かという点では、彼の著書がまったくないため正確なものはわかっていません。しかし、当時釧路新聞北見支局の岡部清太郎記者が遺族から聞いて(生前、直接本人から聞いたという可能性も十分ある)まとめた『秩父颪(おろし)』という記事が残っています。それは3日間にわたって語られるほどの量を持ち、事件のあらましとそれ以降の逃亡生活を内容とするものでした。それによれば、彼の蜂起の根拠は、おおよそ次のようなものです。(もっとも、下記の発言は、事件から35年も経過した時点でなされたものですので、伝蔵の「当時の思想」ではなく、時代の波に洗われた「現在の思想」という可能性も否定できませんが)

「…子分らの中には、まれに多少の文字を有する者もいたので、これに対しては、とくに熱心に、国体の精華を説いて、わが国体が、宇内に冠絶し、その比なきこと及び上御一人(注:天皇のこと)と、われら平民との間には、決して何らの介在をも許さぬ。大臣参議も、われら平民も、同じく上御一人の赤子であって、御上から見れば、四民平等、真面目に国家を憂うる至誠のあるものが、忠臣義士であるはず。われらは、大臣参議の家来でなく、位高く金があるからとて、忠臣でも義士でもない。もし、何人か、われら赤子と御上との間を疎隔し、いわゆる聖明をおおい国民を欺く者があらば、それこそ国家の一大事で、一日一刻も、早くこの奸賊を除き去らなくてはならぬと…(以下略)」

これを読んでまず最初に思い出したのが、二・二六事件のときの青年将校が書いた「蹶起趣意書」でした。日本は、「一君万民」、つまり天皇の下に国をあげて国民が一つになって発展を遂げ、ついには「八紘一宇」、すなわち全世界を一つの家とする崇高な使命をもった国である、ところが、元老・重臣・軍閥・官僚・政党等が、この国の理想的体制を破壊している元凶なので、天皇のご威光をさえぎる彼らを討滅しなければならない、との主張。「君側の奸」すなわち天皇のそばに控える悪い家来たちが、国家や国民生活をひどい状態に陥らせているから、これを取り除き理想的な世の中にするのだ、という現状認識の点で、両者は驚くほど近しいものがあるなあと思ったわけです。

困民党の指導者層の一人、風布(ふうぶ)村の大将・大野苗吉が「恐れながら天朝様に敵対するから加勢しろ」と呼びかけたこと、秩父郡の中心で郡役所(写真9は、その跡地に立つ埼玉県の秩父地方庁舎)や裁判所、警察署があった大宮郷(現秩父市)を占拠した困民党が、郡役所を本営としたとき、発令文書の一部に「革命本部」の名が使われたこと、「明治」の年号を否定し、「自由自治元年」なる新年号を宣布しようとするほどの思想領域にまで達していた指導層がいたこと、東京へ攻め上り「自由政府」の造出をはかろうとしたこと、等々から導かれる秩父事件のイメ-ジからすると、前出の伝蔵の主張は、落差があってちょっと戸惑う内容でした。つまり、井上伝蔵が、35年もの逃避行をやりぬくことができたのは、明治国家そのものを根底的に否定するような強固な思想を備えていたからに違いない、という勝手な思い込みがあったということでして。

ちなみに、自由民権運動の中で、伝蔵のような主張はどうやら主流派だったようです。1874年、板垣退助ら8名が提出した「民撰議院設立建白書」の提出が、自由民権運動開始の「のろし」とも言われますが、そう言えば、この建白書の主張も、伝蔵の考え方と共通するものがあります。すなわち、現在政治権力は天皇にも人民にもなく、岩倉具視や大久保利通ら一部の上級役人の専制政治に帰しているので、この危機を救う道は議会をつくって役人の権力を制限するしかないという内容でした。

では、「35年の逃避行」をささえたエネルギ-の源泉はどのあたりにあったのでしょうか。その答を探すには、秩父での蜂起の直前に戻らなければなりません。

9

10

10

(写真9)かつての秩父郡役所跡。ここから発令された文書の中には「革命本部」と書かれたものもあった。現在は、埼玉県の秩父地方庁舎が建つ。当時をしのぶものは何も残っていない。 (写真10)困民党総理・田代栄助 (1826~1885)

農民たちの窮乏が目立つようになった1883年の暮れから、高岸善吉や落合寅市ら秩父自由党員が中心となり、秩父郡役所に対し、繰り返し「高利貸説諭請願」を行うようになりました。しかし、手続きの不備などを理由に毎回却下されてしまいました。翌年には請願運動とともに、高利貸業者との交渉も実施しましたが、埒があきませんでした。これらの運動と並行するかたちで、山林集会を開きつつ、水面下で次第に「困民党」の組織作りが行われたのです。この年9月初旬には、いずれも自由党員で、人望も厚かった田代栄助(写真10)と井上伝蔵が、困民党幹部として迎えられます。

田代栄助は、秩父盆地の中心・大宮郷(現秩父市)に住む、代々名主をつとめる家に生まれました。明治維新以降は没落し、自宅の裏山(現在の羊山)で、やままゆ(かしやくぬぎの葉で育つ野生種の蚕で、黄色の繭をつくる。普通の繭より高価)を飼う農民でした。そのかたわら、「善ク人ノ葛藤ヲ裁シ、窮難ヲ恤(あわれ)ミ、侠客ヲ以テ名ヲ郷党ニ知ラレ」(田代栄助裁判言渡書)た存在で、自分自身でも「生来強ヲ挫キ、弱ヲ扶クルヲ好ミ、…他人ノ困難ニ際シ、中間ニ立チ仲裁ヲ為スコト実ニ二十八年間、子分ト称スルモノ二百有余人」(田代栄助訊問調書)と述べたといいます。栄助自身の土地も質に入っていたのですが、これも頼まれれば断りきれない彼が、他人のために金を工面するためだったとも言われています。

秩父困民党を立ち上げようとした秩父自由党のメンバ-は、このように義侠心にあつく、人望もあった栄助の担ぎ出しを決め、リ-ダ-に擁立すべく説得工作に着手しました。無慈悲な高利貸や学校費・税金の重い負担のために一般農民が困窮しているから、われわれも一命をすてて貧民を救う覚悟をしている、であるからぜひあなたも賛成してほしいとつめよられ、最終的には栄助も協力を約束しました。1884年の9月7日のことでした。おそらく「貧民救済」という言葉に、彼の義侠心が頭をもたげたのでしょう。そして、高利貸に迫り借金返済を10年据え置き40年賦にしてもらうこと、学校費を省くため3年間の休校を県庁に迫ること、雑種税の軽減措置を内務省に請願すること、村費の軽減措置を村吏に迫ることの4要求が決定されました。具体的な活動方針として、これまでの山林集会という非合法活動をやめ、合法的な請願運動へ転換することを決めました。しかし、高利貸への指導を請願した警察は、再び手続きの不備を理由に受理しようとしませんでした。10月に入ると高利貸との集団交渉が行われるようになりましたが、これも成果が得られず限界が来ようとしていました。

10月12日、下吉田村の井上伝蔵の家で、栄助、伝蔵の他、加藤織平、落合寅市、高岸善吉、坂本宗作ら10名の幹部が集合し、大宮郷の警察署への再度の説諭願も取り上げられなかったという報告を聞いた後、この上は是非ない次第だとして、ついに武力蜂起を決定したのです。田代栄助は、その場で「一旦同意ヲ表シタル上ハ一歩モ退カズ、飽マデ身命ヲナゲウッテトモドモ尽力セン」と決意表明しました。

こののち、幹部たちは「東西狂奔」し蜂起への参加を呼びかけつつ、資産家から「強借」して資金調達をしています。また、加藤織平が中心となり、各地から火薬をひそかに買い集め、猟師などを使って弾薬製造をすすめるなど、着々と蜂起の下準備をしていたのです。このころ、秩父には「金ノナイノモ苦ニシヤサンナ今ニ御金モ自由党」という歌を口ずさむ者が多かったと言われます。

しかし、頼みの自由党は、左派の幹部大井憲太郎でさえ、井上伝蔵が「蜂起はまさに三日の中にある」と報告したことに驚き、時期尚早だから必ず延期せよと使者を介して伝えています。ちなみに、自由党は、福島事件、高田事件、群馬事件、加波山事件と続いた自由党激化事件に対する政府の取り締まり強化と党内分裂のため、10月29日に解党することになるのです。秩父事件がおこる2日前のことでした。

さて、こうした内外の情勢の中、10月26日に井上伝蔵の住む集落の北側にある粟野山(あのうやま)の山中で、蜂起の日取りを決めるため、困民党幹部十数人による秘密会議が開かれました。そして、28日蜂起の主張と、栄助・伝蔵らの一ヵ月延期の提案が激しく対立しました。栄助や伝蔵の主張は、借金に苦しむ人々は数多く存在し、そうした人びとと連絡を取り合い一斉蜂起すれば、必ず勝利を収められるとの情勢判断によるものでした。

しかし、即時蜂起の主張が「延期」論を凌駕し、ついに11月1日に「衆ヲ下吉田村椋神社ニ集メ暴発」することを決定したのでした。ただし付帯決議として、群馬や長野にオルグを派遣し、一斉蜂起の態勢を最後まで追求することも確認しました。30日夜、下吉田村の東側、上日沢村の小前集落の神社境内で、蜂起直前の最後の幹部会が開かれました。ここでも栄助や伝蔵は、蜂起延期を持ち出しましたが、「小民、債主ノ厳促ヲ受ケ、多クハ家ニ帰ラザル状態」といった切迫した現実の前に、即時蜂起を受け入れざるを得ませんでした。

そして、蜂起の当日。実は、前日から秩父盆地の東の入り口に近い風布村など数箇所で警官隊と衝突する事件が起きていたため、椋神社集合の時間を繰り上げることになりました。そして、夕方5時頃、田代栄助が椋神社に入ると、その境内にはすでに1000名あまりの武装した「困民党軍」がひしめいていました。かがり火がたかれる中、下のような役割表(主要なものだけ掲載)が発表され、軍は村が単位となった小隊に編成されました。次いで、菊池貫平起草とされる五カ条の軍律が読み上げられました。けっして、烏合の衆でも強盗でもなかったわけです。

第一条 私ニ金品ヲ掠奪スル者ハ斬

第二条 女色ヲ犯ス者ハ斬

第三条 酒宴ヲ為シタル者ハ斬

第四条 私ノ遺恨ヲ以テ放火其他乱暴ヲ為シタル者ハ斬

第五条 指揮官ノ命令ニ違背シ私ニ事ヲ為シタル者ハ斬

| 役 割 | 氏 名 | 出 身 |

| 総 理 | 田代 栄助 | 大宮郷 |

| 副総理 | 加藤 織平 | 石間村 |

| 参謀長 | 菊地 貫平 | 信州北相木村 |

| 会計長 | 井上 伝蔵 | 下吉田村 |

| 伝令使 | 坂本 宗作 | 下吉田村 |

| 甲大隊長 | 新井周三郎 | 西ノ入村 |

| 甲副大隊長 | 大野 苗吉 | 風布村 |

| 乙大隊長 | 飯塚 森蔵 | 下吉田村 |

| 乙副大隊長 | 落合 寅市 | 下吉田村 |

11

11  12

12

写真11は、椋神社境内 写真12は、同神社境内にある「秩父事件百年の碑」

11月1日、夜の8時、困民党軍は、まず椋神社の南西に位置する小鹿野(おがの)をめざして進撃を開始しました。甲乙二隊に分けられた困民党軍は、東西から挟み撃ちにするように小鹿野に侵入し、高利貸しを焼き打ちにしたり、打ち壊しをかけたりしました。その日の夜は、町外れの諏訪神社で野営、翌2日、秩父地方の中心・大宮郷(現秩父市)へ向かいました。先頭は鉄砲隊、次に槍、最後は刀剣隊で、法螺貝を吹きながらの行軍でした。ここをこえれば大宮郷という位置にある小鹿坂峠に、秩父二十三番札所の音楽寺があります。この付近からは下を流れる荒川と秩父市街が一望できます。ちなみに音楽寺は、その呼称ゆえ、音楽・芸能関係者の参詣が多いと聞きます。困民党軍は、この寺の鐘が打ち鳴らされる中を、坂道を駆け下り、荒川の武の鼻の渡し(当時は土橋があり、また徒歩渡りも可能だった)を渡って一気に大宮郷へと突入して行ったのです。

13

13  14

14

写真13、14は、映画「草の乱」で使われたオ-プンセット。13は、吉田町の「龍勢会館」隣りにある。 14は高利貸しの家を再現したもの。秩父太平洋セメント敷地内で2004年5月初旬まで、期間限定で展示されていた。なお、背後のセメント工場プラントも、2004年に解体された。

すでに郡役所、警察、裁判所はもぬけの殻で、「無政の郷」となっていました。大宮郷を占領した困民党軍は、秩父郡役所を本営とし、高利貸しへの攻撃や軍用金の徴収をすすめるとともに、住人に対して、「我々ハ圧制政府ヲ転覆シテ世直シヲナス為ノ企望ナレバ、一家一名宛目印ヲナシ、義勇兵トシテ早々ニ人足ヲ出スベシ」と呼びかけました。この頃困民党軍は、7、8千から1万人規模に膨れ上がっていたといいます。

こうした事態に驚愕した山県有朋内務卿は、埼玉県の要請を受け、2日に憲兵隊出動を決定しました。、翌3日午前9時30分には早くも、その第一陣がこの年8月に前橋まで開通していた鉄道を使って、盆地の東の外側にあたる寄居町に到着しています。軍隊が投入されたのは西南戦争(1877年)以来のことです。さらに政府側は、4日までには、警察官約430名、憲兵三小隊、東京鎮台兵一中隊を、秩父盆地の出口7カ所へ配置して迎撃態勢を整えました。一方、困民党側では、3日早暁、憲兵隊と巡査到来の情報が寄せられたため、兵を甲乙丙の三隊に再編成しました。甲隊は鉄砲隊50人、抜刀隊100人、竹槍隊等350人の総勢約500人で、武の鼻の渡しを守備させました。乙隊は甲隊とほぼ同じ軍勢でしたが、盆地内側の東に位置した出入り口・皆野方面に配置しました。そして丙隊は本営のある大宮郷の守りにつきました。

15

15  16

16

15は音楽寺の梵鐘。困民党軍は、この鐘を打ち鳴らして大宮郷(現秩父市)へ突入した。この鐘は、参拝者が自由に撞くことができる。背後が本堂。16は、音楽寺梵鐘の背後に秩父市街をのぞむ。

3日午後4時ごろ、皆野の近く、金崎の親鼻の渡しというところで憲兵隊と銃撃戦になりました。困民党軍は火縄銃が半数以上をしめ、一方憲兵隊は、4年前に製造が始まった新式の村田銃を携行していましたが、薬きょうが発火せず、指揮官がわずかにピストルで応戦した程度でした。しかし、この憲兵隊のピストルの弾が、対岸の困民軍兵士の咽喉を貫通し即死したため、皆野方面の困民軍に動揺が走りました。4日には、皆野に移っていた本営に次々と悲観的な情報が伝わってくる中で、総理・田代栄助は、このように敵に包囲されては討ち死にするしかないが、一時山中に身を潜め「運命ヲ俟(ま)タン」と周囲にもらし、午後3時ごろ井上伝蔵ら6人とともに姿を消しました。本陣が瓦解した瞬間でした。

しかし、皆野の本営が崩壊した後も、各地で戦闘が行われています。「恐れながら天朝様に敵対するから加勢しろ」の大野苗吉らが指揮する5~600の部隊は、塙保己一の故郷・旧児玉町(現本庄市域)の金屋に転戦し、鎮台兵70余及び警察官と小銃戦となりました。この戦闘では、困民党側に死者6名、負傷者9名、軍・警察側に負傷者4名が出ました。大野苗吉は、この最中、銃弾を受けて倒れたと伝えられています。またこの他にも、菊地貫平をリ-ダ-とする一隊が、群馬県を経由し紅葉真っ盛りの十石峠を越え、長野県穂積村東馬流(ひがしまながし)に進みました。そして高崎鎮台兵や警官隊と戦闘に入り、敗走しました。困民党側は、この時13名の死者を出しています。11月9日のことでした。菊池貫平は、東馬流の戦い後、関東各地を逃亡している間に、浦和重罪裁判所で欠席のまま死刑の判決を受けました。2年後には甲府で逮捕、上告中に憲法発布の大赦で免訴となりました。しかし、逃亡中の別の事件のため服役、やがて1904年に出獄し、1924年、信州の生まれ故郷で68歳の生涯を閉じました。

さて、行方をくらませた幹部たちのうち田代栄助は、武甲山などに潜んだ後、自首するつもりで山を下り、14日、和銅(自然銅)の産出地とされる黒谷の知人宅で就寝中、密告を受けて逮捕されました。彼は、舌を噛み切らないように歯を折られた上、さるぐつわをはめられて唐丸籠で護送されたといいます。ちなみに、この事件では、逮捕者380名、自首3238人、計3618人(埼玉関係だけ。以下同じ)が県内4カ所に設けられた「暴徒糾問所」で訊問を受けました。下吉田村貴布弥神社の神官だった田中千弥が残した『秩父暴動雑録』には、三尺ばかりの樫の生木で顔や頭をいきなり数回殴った上で訊問に入ったり、極寒の時期衣類を脱がせて樹木につるすなどの過酷な取調べが記録されています。そして田中は、怒りをこめてこう書き記します。「其残忍過酷ナル、見聞スル者切歯痛歎セザルモノナシ」と。

こうした訊問後、軽罪は大宮治安裁判所と浦和始審裁判所熊谷支庁で、重罪は熊谷重罪裁判所で、それぞれ公判が行われ、重罪296人、軽罪448人、罰金科料2642人(総額4465円余り)、検事および警察官釈放232人の判決が下りました。重罪のうち、田代栄助、加藤織平、新井周三郎、高岸善吉、坂本宗作、そして欠席裁判の菊池貫平と井上伝蔵、合計7名に死刑が言い渡されました。大審院への上告も棄却され、1885年5月17日、熊谷監獄支所で、まだ審理が残っていた坂本宗作と逃亡中の菊池貫平、井上伝蔵をのぞく4名が、絞首刑となりました。

田代栄助の墓は、もともと羊山にありましたが、アジア太平洋戦争中に地下軍事工場が建設されるということで、同じ秩父市内の金仙寺に移されました(写真17。背景にある山が武甲山)。その後秩父の人びとの間には「彼の墓には鎖が巻かれていた云々」、「墓石に鎖の跡がある云々」などの噂が伝えられていたようです。彼の遺骸についても、浦和の警察学校でガラスケ-スに入れられ陳列されていたとか、墓を金仙寺に改葬するとき、ミイラのような状態で安らかに横たわっていた、などの話が伝わっています。しかし、それらの真偽のほどはわかりません。また、このあと他の幹部の家族と同様に、栄助の遺族も、竹槍で家の壁をつつかれたり、殴られたりするなど、「暴徒の首魁」の遺族として苦汁をなめることになります。

ところで18の写真は、副総理・加藤織平の墓です。吉田町石間(いさま)の渓流を見下ろす山の斜面に建っています。台石には「志士」と刻んであり、「立憲志士」を意味するそうです。織平は、質屋も営む上層農民で、人望もあり副総理に推挙されました。彼の出た集落、石間地区はほぼ全戸がこの事件に参加しています。なお、織平の墓は、乙副大隊長をつとめた落合寅市が建てたものです。小鹿野警察署から台石の「志士」を削れと圧力がかかりましたが、寅市がそれをつっぱねたといいます。その寅市は、事件後逃亡、大阪事件で連座し、憲法発布時に赦免されました。その後、救世軍運動に加わり、伝導に従事していましたが、1936(昭和11)年、川崎市の四男宅で客死しました。吉田町半根子(はんねっこ)に彼の墓(写真19)があります。

17

17  18

18  19

19

写真17の中の右端が田代栄助の墓で、その裏面には、「振りかえりみれば昨日の影もなし行末くらし死出の山路」の辞世が刻まれています。

本営が崩壊し、幹部の逃避行が始まって間もなく、わが井上伝蔵ら4人は田代栄助らと分かれました。そして武甲山の中腹の巌窟にたどり着きました。やがて、3日間かけて下吉田村にひそかに戻りました。その後の彼の足取りを以下年表にします。(以下の主要参考文献:小池喜孝『秩父颪』徳間書店、新井佐次郎『秩父事件』新人物往来社、高野壽夫『秩父事件』木馬書館、井上幸治『秩父事件』中公新書、北見市史編さんニュ-ス「ヌプンケシ」他)

| 西暦年 | 年 号 | 月 | 日 | で き ご と |

| 1884 | 明治17 | 11 | 6 | 伝蔵ら4名、下吉田村関の斎藤新左衛門方土蔵に潜伏(~1886.10.6)。伝蔵はこの間、六法全書を読み、また階段を昇り降りして、日に8キロ相当歩いて足腰を鍛えて再起に備えていたという。実家などに密かに立ち寄ることもあったと言われる。 |

| 1885 | 明治18 | 2 | 9 | 菊池貫平らの一隊、長野県南佐久郡東馬流にて破れ、潰走。菊池貫平、逃走 |

| 11 | 29 | 熊谷重罪裁判所にて、田代ら7名死刑判決(井上、菊池は欠席裁判) |

||

| 1886 | 明治19 | 10 | 23 | 大阪事件で、大井憲太郎、落合寅市逮捕 |

| 10 | 6 | 伝蔵、高岸善作、飯塚森蔵、ほか1名、変装して下吉田村脱出→同志との合流を意図して新潟を目指したが、探偵の包囲にあい、河中に身を投じて難をのがれる | ||

| 1887 | 明治20 | 秋 | 宇都宮に出て汽車で仙台へ→峻険な道のみ選び青森へ→北海道へ渡る 北海道苫小牧の「土工請負某」(元新潟自由党員笠松立太か)のもとへ身を寄せる。伊藤房次郎と偽名をつかう。 |

|

| 1888 | 明治21 | 春 | 軽川(札幌市手稲)の侠客某(村上藤吉か)のもとで客分。やがて「某」のすすめで、石狩(?)で代書屋を開業[釧路新聞説]。それで稼いだ資金を元手に、その後小間物兼文房具屋も営む。「柳蛙」の号で句会にも参加。1905年頃までは生活が安定。 |

|

| 1892 | 明治25 | 8 | 石狩広原の移民募集に伊藤房次郎の偽名で応募し、16町歩の土地を貸下げられ[東京毎夕説]、それを結婚する予定だった高浜ミキの実家に譲る。高浜ミキの実家の経済的安定に見通しが立ったので、ミキと生活を共にする。 |

|

| 1905 | 明治38 | 7 | 「代書業取締規則」の施行で、規制が強化されたので代書業廃業 |

|

| 1911 | 明治44 | 春 | 伝蔵一家、札幌市北一条西九丁目に転居、下宿屋・石狩館を営業、経済状態悪化。長男・洋は北海中学除籍 |

|

| 1912 | 明治45 | 6 | 常呂郡野付牛村(現北見市)に転居。高浜ミキ名義で古物商を営むが、伝蔵はほとんど商売にはタッチせず。 |

|

| 1914 | 大正3 | 3 | 17 | 菊池貫平死去 |

| 1918 | 大正7 | 6 | 23 | 井上伝蔵、野付牛町一条通りで死去、聖徳寺で葬儀。享年65歳。 |

| 1936 | 昭和11 | 6 | 26 | 落合寅市、川崎で死去 |

娘達の回想によれば、北海道潜伏期の「伊藤房次郎」こと井上伝蔵は、新聞雑誌をよく読んでおり、政談演説会にはかかさず出かけていったということです。演説会でヤジを飛ばし、警察に拘引されたこともあったといいます。しかし、東京からえらい弁士が来ると出かけないことがあったようです。これらは、逃亡者としての警戒心から発していたのでしょう。

1918(大正7)年、腎臓病が悪化したため入院していた札幌の病院で、死期をさとった伝蔵は、内縁の妻・高浜ミキと長男・洋(ひろむ)に3日間にわたって遺言を残しました。それは、これまでのいっさいがっさいを吐露したものでした。

事件から35年も経過する中で、「暴徒」としての烙印が定着し、『自由党史』でさえ、秩父事件を「暴挙」「金品を略奪分配」「恐るべき社会主義的性質を帯べる」と記述するなど、事件への歪曲が平然と行われていました。したがって彼は、生き残った者の最後のつとめとして、言論機関を通じ秩父の人々の真実の叫びを世間に伝えるとともに、亡き同志たちの名誉回復をはかろうと決意したのでしょう。彼の「35年の逃避行」をささえたエネルギ-の源泉は、まさにそこにあったのだと思われます。

小間物屋の伊藤房次郎=井上伝蔵は「柳蛙(りゅうあ)」の号で、石狩など各地の句会に参加しています。この号は、三蹟の一人・小野道風が、失敗を繰り返しながら、ついに柳に跳び移ることに成功した蛙を見て発奮したという故事に由来しているそうです(花札の絵柄にもありますね)。伝蔵は、「柳蛙」に自らの姿を重ね合わせようとしていたのかもしれません。

彼は、晩年、妻に先立たれた友人の心を汲んでと前書きのある、下のような俳句を残しています。友人の心を慮りながらも、さらに自身の胸に去来していた思いをも詠んだのではないかと思います。だとすれば、それは何だったのでしょう。伝蔵は長男・洋に、私の死後自分に代って秩父へ行き、亡き同志を弔ってほしいとも言い残していますから、おそらくは、その同志たちのことが当然あったでしょう。そして見果てぬ夢に終わった「一斉蜂起」のことも。

死期が近づいたということで、札幌から野付牛町北二条西一丁目七番地の自宅に帰り、1918(大正7)年6月23日午前8時ついに永眠しました。しかし、死亡届は、翌24日午後3時付で出されています。これは、高浜ミキが、かねがね入籍を切望していましたので、その手続きを済ますために死亡日を意図的にずらしたようです。俳句仲間の時計商・土方常吉が葬儀委員長、釧路新聞記者で、伝蔵死後に彼の告白を『秩父颪』のタイトルで連載した岡部清太郎が副委員長をつとめました。長男・洋が危篤の電報を秩父にも送りました。その折、伝蔵の弟「ライサク」を「ライタロウ」と誤って宛名を打ったことや、電文も「アニキトク ソクタカハマヨウ」、つまり「兄危篤、息高浜洋」という、イタズラと思われるような内容だったために、行き違いが生じ混乱しましたが、弟・萊作と甥・義久がかけつけて葬儀が行なわれました。

分骨された遺骨が帰り、秩父でも、ひどい嵐の中で井上耕地総出の葬儀が営まれ、長男・洋も参列しました。近隣からも多くの農民が集まり、「丸井」の店頭は人の波でごったがえしたといいます。秩父には、「秩父に再びひどい時代がくると、必ず伝蔵が戻ってきて農民を救ってくれる」という「伝蔵伝説」というものがあったそうです。実際、旧吉田町では神棚の奥から、逃亡中の伝蔵の長命を祈る祈願文が発見されています。長命でいれば、再び帰ってきてくれる、という思いなのでしょう。葬儀にあまたの参列者があったということは、この「伝蔵伝説」抜きには考えられないような気がします。

そして、事件当時、乙副大隊長で、齢すでに六十八を数えていた「半根子(はんねっこ)の寅市」こと落合寅市が弔辞を読みあげると、落涙せぬ者はいなかったと伝えられています。出棺になると風雨もぴたりと止み、墓に埋葬する頃には、空には一片の雲もなく晴れわたったということです。

「覚翁良心居士」―それが野中の墓石に刻まれた井上伝蔵の戒名です。

思ひ出すこと皆悲し秋の暮 柳蛙

05年夏、北海道旅行中に北見市を訪ねました。前述のように、ここはもとは野付牛村(アイヌ語の「ヌプンケシ」〈=野の果ての意〉が語源だそうです)といい、伝蔵が札幌から転居して最晩年の6年間を過ごした場所です。そして家族に「過去」を告白した後、65年の波乱の生涯を閉じました。彼の葬儀は、北見駅から徒歩10分ほどの場所にある聖徳寺(北見市北3条東5丁目)で執り行われました。ただし現在、聖徳寺は、そこから北東へ約1.5㎞ほど離れた文京町の北見工業大学近くに移転しています。また、伝蔵の葬儀が行なわれた太子堂(当時の本堂)や鐘楼が火災にみまわれたため、今は写真20、21のように、「真宗大谷派聖徳寺」と記された門柱と、位牌の一部を管理するための建物があるだけです。北見観光協会が立てた案内板がなければ、おそらく誰も見向きもしないことでしょう。

その案内板には「葬儀は当聖徳寺の住職三林遵護師の特別のはからいで執行され、また院号も贈られ過去帳にも特記されることにもなった」とあります。その過去帳には次のように記されているそうです。

大正七年六月廿三日 彰神院釈重誓 一条通り 高浜道具店 井上伝蔵 六十五歳 長男洋ノ実父ナリ 遵護取置 此人埼玉県秩父ノ人、明治十七年秩父事件ノ国事犯人、逃亡北海道ニ入リ、 高浜氏ニ入リ後、死期ニ至ッテ妻及子洋ニ実ヲ告グ |

三林遵護は、北陸屈指の自由民権運動の拠点であった石川県生まれで、実家は自由党に近く、彼自身も民権運動に理解があったといいます(小池喜孝『秩父颪』)。「彰神院釈重誓」という院号は、そうした理解者によってつけられたものです。伝蔵は、秩父・椋神社の神前に「義理を固く守る」と誓ったといいます。そしてこの誓いを死ぬまで守り続けてきたわけです。三林遵護は、この生き様に思いをいたし、いったんつけていた別の戒名を、「彰神院釈重誓」に書きかえたと伝えられています。

しかし、旧聖徳寺を管理するTさんにお話をうかがったところ、「国事犯」伝蔵の葬儀がこの寺で執行されたことを、檀家一同は世間をはばかって戦後の一時期までひたかくしにしていたそうです。戦後生まれのTさん自身も、子供時代に家族から口止めされたといいます。

ところで、明治の終わりから大正を中心に野付牛は、いわゆる「ハッカ景気」に沸き立ちました。「夜道を札束で照らす」といわれた「ハッカ成金」もあらわれます。この旧聖徳寺付近は、今は閑静な住宅街ですが、その当時は「ハッカ成金」たちの遊興の場だったそうです。これもTさんにうかがったことです。

景気のよさは人々を吸い寄せます。1911(明治44)年に約1万人だった野付牛の人口は、1914(大正3)年には一気に24000人にも膨れ上がっています。伝蔵一家が野付牛にやってくるのが1912(明治45)年6月のことです。ちょうど「ハッカ景気」にともなう大量の人口流入期にあたっています。騒然とした野付牛(=野の果て)の地は、暮らしの展望を切り開くためばかりでなく、逃亡者として身を隠すためにも、まことに都合がいい場所だったのかもしれません。

20

20  21

21

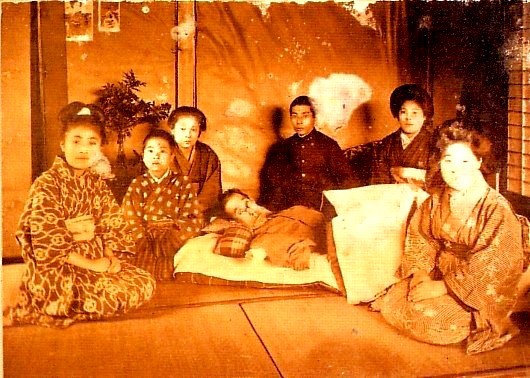

「伊藤房次郎」の偽名を名乗っていた伝蔵には、前述のように内縁の妻・高浜ミキがおり、彼女との間に5人(男2人、女3人。次男は2歳で早世)の子供がいました。伝蔵の娘たちの回想によれば、高浜ミキは伝蔵に何度も入籍を迫り、そのたびに「三年待て」という答が返ってきたといいます。高浜ミキの入籍は、前述の通り伝蔵が亡くなった直後のことです。下の写真22は、ミキと長男・洋の機転で、伝蔵の臨終直前に撮影された写真です。

22

22

左から、セツ(三女)・郁雄(三男)・ミキ(妻)・伝蔵・洋(長男)・フミ(長女)・ユキ(次女)

長男・洋(ひろむ)は、伝蔵が亡くなった頃は鉄道に勤めていましたが、その後運送業を営んでいます。昭和のはじめ頃に上京したようですが、結核を患い、定職もなく、同じく上京していた三女・セツ夫婦宅に住んでその援助を受けていました。そのような中でも、父親の血筋なのか、台湾出身学生たちをはじめ窮地にある人々への援助活動に熱心に取り組みました。そして、1936(昭和11)年に42歳で亡くなっています。

長女・フミは、北見新聞記者・吉村与三吉(よそきち)と結婚後に上京、伝蔵の秩父時代の妻・コマの家に同居したこともあったようです。1970(昭和45)年に、目黒区大岡山のフミの自宅で、三女・セツも同席して『秩父颪』の著者・小池喜孝氏がインタビュ-していますが、その後の消息がわかりません。

次女・ユキは、三男郁雄とともに、東京で新聞記者をしていた伝蔵の甥・井上宅治にひきとられました。ユキは、1924(大正13)年に、郁雄も1933(昭和8)年に、いずれも病没しました。

三女・セツは、野付牛の郵便局、鉄道の電信係を経て、1924(大正13)年に、建築関係の仕事をしていた佐藤勇と結婚しました。その後、母ミキをともなって釧路、さらには東京へと転居しています。母・ミキは、1940(昭和15)年に車にはねられ、足が不自由になりました。そして、アジア・太平洋戦争中の1943(昭和18)年に66歳で亡くなっています。セツは、1987(昭和62)年に、87歳で亡くなり、遺体は遺言により献体されたとのことです。冒頭に登場する佐藤知行さんと田中ゆう子さんは、セツの子供たちです。

なお、秩父時代の妻・コマは、伝蔵が下吉田村関の斎藤新左衛門方土蔵で潜伏していた時代、「不行跡」を口実に親戚筋によって離縁され浅草に帰っていきました。伝蔵の行方について警察がコマを追及するのをさけるためだったとも言われています。あるいは、コマは、伝蔵の行方などについて承知していたのかもしれません。

一方、伝蔵・コマ夫婦には一人娘、布伝(ふで)がいました。彼女は、「丸井」の前の家に預けられ、地元の吉田尋常高等小学校を卒業するとともに、浅草に住む母・コマのもとに引き取られました。1908(明治41)年、布伝に縁談の話が持ち上がると、伝蔵はひそかに上京したと伝えられています。亡くなる10年前のことです。前述のように、伝蔵の死後、高浜ミキ一家は相次いで東京に転居しましたが、秩父の妻一家と北海道の妻一家は、互いに親しく交流していたようです。高浜ミキの三女・セツによれば、コマは、最後は養老院で亡くなったといいます。

2004年秋より、秩父事件120周年記念映画「草の乱」の上映会が全国各地で行なわれていました。主人公の井上伝蔵は緒形直人さん、田代栄助は林隆三さん、加藤織平は杉本哲太さん、伝蔵の秩父時代の妻・コマは藤谷美紀さん、北海道時代の妻・高浜ミキは田中好子さんが、それぞれ演じています。一部架空の人物も登場しますが、内容的には、史実にきわめて忠実にえがかれ、物語というよりも、ドキュメンタリ-に近い作品といってもいいほどです。(下の写真23は、「秩父事件資料館・井上伝蔵邸」の展示品で、「草の乱」キャスト・スタッフの寄せ書き)

23

秩父は、「和同開珎」が鋳造されるきっかけを作った場所でもあります。武蔵国秩父郡で新羅系渡来人・金上旡によって発見された和銅(自然銅)が、元明天皇時代の708(慶雲5)年正月に献上され、これを契機に年号を「和銅」と改め、「和同開珎」を鋳造することになったと『続日本紀』は伝えています。また、同時に大赦を実施し、武蔵国の庸と秩父郡の調・庸を免じたともあります。

この和銅が発見されたと伝えられているのが、秩父鉄道黒谷駅の東側にある「和銅山」を中心とする一帯です。この付近にある「聖(ひじり)神社」(写真24)のご神体は、13体の和銅石と和銅で鋳造されたムカデ2体です。このムカデは、和銅献上の褒美として元明天皇が聖神社に下賜したものとされています。百の足を持つとされるムカデは、「文武百官」になぞらえたものです。

祝山付近の谷あいには、「日本貨幣発祥の地」と題する和同開珎の大きなモニュメント(写真25、26)が建っています。その横を流れる小川を渡って、山の斜面を登っていくと「和銅開寶之古跡」碑(写真27)があり、その背後に目をやると、秩父古世層と第三紀層の合わさり目が露出した場所を見ることが出来ます。そうした割れ目にたまたま自然銅が露呈していたのでしょう。

この付近には「露天堀跡」「銅洗堀」「殿地」「金沢」「金尾」「金崎」「金山」などの地名が散見されます。「和銅山」の南に位置する「金山」には、江戸時代の横穴坑、選鉱場や精錬所跡も残っています。

秩父の名物の一つに「和銅最中」があります。「和同開珎」の形をした最中なので、話題性はありますね。秩父神社前の八幡屋本店(〒368-0041

秩父市番場町8-18 TEL 0494〔22〕0010・2920)が発売元です。

24

24  25

25  26

26  27

27  28

28

上の写真28は、秩父で買い求めた品々。秩父事件関連グッズとして、「音楽寺ワイン」「草の乱」製作記念焼酎(日本酒もあり)。この他、旧吉田町椋神社社務所などでは、旧吉田町教育委員会発行の「秩父事件」絵葉書を売っています。そして、「和銅最中」。「和銅の由来」という、ちょっとしたパンフレット付です。

自分が生まれて、何日過ぎたのかがわかるコ-ナ-

井上伝蔵の生き様に、ふと自分の来し方・行く末を考えるときもあっていいかなぁとの思いから、

自分が生まれて、何日が過ぎたのかを計算してくれるコ-ナ-を作りました。

必要事項を記入し、OKボタンをクリックしてみてください。