日本絹の里

さすが富岡製糸場のあった群馬県です、群馬町には「群馬県立日本絹の里」という養蚕や絹織物産業の歴史、蚕とシルクのサイエンスなどに焦点をしぼった小規模な博物館があります。ここでは絹の染織の体験学習もできます。夏場に行ったからでしょうか、実際に農家で飼われている家蚕や、野生の蚕である天蚕(=山繭。丈夫で光沢があり注目されているようです)が、桑やクヌギの葉っぱを食べており、その隣りでは、今まさに繭を作ろうとしている状態の蚕も生きたまま「展示」してありました。その他、上州座繰器を使い、製糸体験ができるコ-ナ-もあります。ここでは、ハンドルを回して10個ほどの繭から出る細い糸を集緒器に集めることで生糸が紡がれ、さらに振手が左右に振れることによって糸枠にむらなく巻き取られていくプロセスを、まさに理屈抜きで分からせてくれます。

この上州座繰器ですが、骨董市では正常に動いて使えそうなものが1万円前後からあります。少々古めかしいですけどもね。「日本絹の里」のショップをのぞきますと、絹製品や桑細工、繭クラフト、染織材料などが並べてある店内の隅のほうに、上州座繰器の「復刻版」が置いてありました。ただ、この博物館は斡旋しているだけで、実際の販売店は以下のところです。興味のある方のために連絡先をご紹介しておきます。ちなみに本体価格39,500円(税別)とありました。

斉藤式 斉藤機料店 桐生市境野町5-350 0277-44-4825

藤倉式 藤倉紡織機具店 足利市久松町36-2 0284-41-0285

旧富岡製糸場

前述の旧富岡製糸場の建物(写真①②は東繭倉庫跡)は富岡市に残っており(操業そのものは1987年に停止)、現在片倉工業株式会社が所有し、月曜日(月曜日が祝日の場合は翌日)及び年末年始をのぞき見学ができます。お問い合わせは、富岡製糸場(電話0274-64-0005)まで。

レンガをア-チ式形状に組んだ東繭倉庫入り口軒の部分には、開業年を示す「明治五年」という文字が刻まれた石製プレ-トが埋め込んであります。構内には、フランス人技術指導者、ポ-ル=ブリュ-ナの宿舎(写真③)も残っています。彼は、太政大臣の当時の給料800円をはるかにしのぐ1530円という破格の高給で迎えられた人物です。また、入り口を入って右手に、昭憲皇后・英照皇太后行啓記念碑(写真④。記念碑自体は行啓七十周年を記念して1943年に建立したもの)があります。創業翌年、明治天皇の内旨によって二人が富岡製糸場を訪れ、皇后が「いと車とくもめぐりて大御代の富をたすくる道ひらけつヽ」と詠んだとあります。これらは、明治政府の富岡製糸場ならびに製糸業への並々ならぬ肩入れの程がうかがわれるエピソ-ドです。

①

①  ②

②

③

③ ④

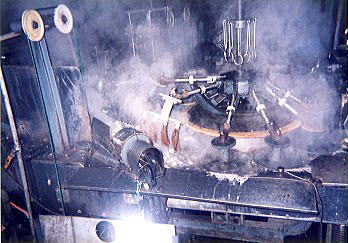

2012年7月、文化庁の文化審議会は、富岡製糸場と絹産業遺産群を世界遺産に推薦することを決定しました。世界遺産推薦にあわせてでしょうか、東繭倉庫1階には富岡製糸場のあらましが分かる展示場が新設されていました。その一角には、ブリューナ時代のフランス式繰糸機(器)の復元機があり、時間帯が決まっているようですが、職員の方による、繰糸機を動かす実演が行われていました(写真A~C)。復元機は、もちろん電気を動力源としていますが、ブリューナ時代はフランスから輸入された蒸気エンジン(写真D)が1920年まで使われていました。燃料の石炭(実際は亜炭でしたが)が、比較的近くの高崎や吉井で調達できることも富岡が選ばれた理由でした。富岡製糸場には、日本人女工の体位にあわせた、300釜のこうした繰糸機が設置されました。この様子は富岡製糸場の錦絵に登場しますね。

ところでこの繰糸機の仕組みは、「共撚(ともより)式」と呼ばれる繰糸法です。一釜から二つの生糸をとり、その隣り合う生糸同士で互いに撚り掛けする方法です。均質な糸が取れる半面、左右のバランスがくずれると糸が切れやすいのが難点でした。釜は、コックをひねるとボイラーから蒸気が噴出し、瞬時に熱湯となって繭を煮るしくみがとられていました。

A

B

C

D

E

E

写真Eは、2014年6月、世界遺産に登録された富岡製糸場を描いた錦絵「工女勉強之図」(大正時代の復刻。私蔵品)。ここに集った少女たちの憧れの的であった「一等工女」の、りりしい立ち姿を描いたものです。赤いタスキに高草履の衣装は、日々の修練で高い技術を身につけた一等工女の証といわれます。中央の額は、開業の翌年、明治6年に行啓した昭憲皇后の詠んだ「いと車とくもめぐりて大御代の富をたすくる道ひらけつゝ」という歌。製糸業への、明治政府のなみなみならぬ期待がうかがえます。

片倉シルク記念館

ところで、信州・岡谷を発祥の地とする片倉工業株式会社の最後の製糸工場が埼玉県熊谷市にありました。この熊谷工場は1994年12月をもって操業を停止し、その跡地は現在ショッピングセンタ-(熊谷サティ-。熊谷駅徒歩15分)となっています。そしてその一角に、「日本経済の基礎を築いた製糸の歴史と地域との関わり、先人達の残した足跡とロマンを伝え」る目的で「片倉シルク記念館」が開館しました。建物は繭倉庫がそのまま利用されています。入場無料です。旧富岡製糸場の絵葉書も手に入ります。

この博物館では、「選繭」「煮繭」「索緒・繰糸」などからはじまり「荷造」「検査」を経て出荷するまでの製糸工程を、実際に使われていた機械・道具を通してパネル形式で解説してあります。また、戦後の熊谷工場の思い出を数々の写真や資料、証言で綴った、「メモリアルギャラリ-」というコ-ナ-もあります。製糸工場の現場で働いていた女性たちの実態、タイムスケジュ-ル(例えば2時間~2時間半で休憩)、寮生活、組合活動などを知ることができます。博物館の女性職員の方も、元従業員だったそうで、製糸工程などをくわしく説明していただきました。

製糸工場見学 その1

さて富岡製糸場のような模範工場の技術が全国に広がって製糸工場が各地に生まれていくわけですが、やがてその過酷な労働の実態が問題となっていきます。授業では資本主義の発展にともなう社会問題の発生のところで、横山源之助『日本の下層社会』(1899[明治32]年刊行)や戦後出版された山本茂実『あゝ野麦峠』などを手がかりに説明することが多いと思います。その場合、時には1日18時間にも及ぶ長時間労働が行なわれていたなどは何とかイメ-ジできても、健康を害するほどの労働環境までは説明する方でもなかなか思いが至りません。そんな中、埼玉県東松山市にあった日本シルク株式会社の工場が、1995年3月に操業を停止するということで、その直前に企画された製糸工場見学会へ参加する機会に恵まれました。

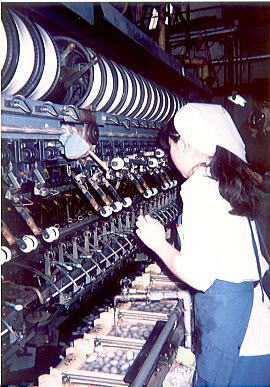

この見学会のおかげで、繭の選別作業(写真⑤)からはじまって、煮沸して繭から細い糸をたぐり(写真⑥)、それを機械にかけて紡いでいく(写真⑦)という製糸工場のほぼ全行程を実際に自分の目で確認することができました。そのほか繭約1万個から1㎏の生糸が取れることなどいろいろ学びましたが、最大の収穫は何といっても工場内の「環境」を体感したことでしょう。繭をゆでる蒸気が工場内の気温と湿度を上げます。だいたい気温は30度以上、湿度も70%を超えるようでした。とにかく、冬場でも「全員不快」という感じで、しばらくするとじわりと汗ばんでくるのが分かります。また煮沸されて死んだ蛹など独特の臭いも加わります。夏場は一層大変な環境だと容易に想像がつきます。こういう中で、写真⑦のように、糸が切れたり繭がなくなったりして一定の糸の太さが保てなくなった時に、そこだけ巻き取り機械が停止して知らせるので、糸をつなぐなどの作業を行なわなければいけません。工場の説明によれば、この作業に携わっているのは10代の女性達が中心ということでしたが、脱水症状の危険もあるので、1~2時間程作業したら別室で水分や塩分などの補給をさせるそうです。満足な労働者保護法がない時代には、製糸工女たちは、もっと過酷な労働環境のもとにいたわけですね。

かつて、顧問をしていたクラブの文化祭テ-マに、自分または知り合いのおじいちゃん、おばあちゃんのたどった道を聞き取り調査して発表する企画をやったことがあります。ある生徒の祖母は、新潟県南魚沼郡に生まれましたが、家の畑を買うために15歳から7年間、妹と前橋に糸引き(製糸)工女の奉公に出ました。1924(大正13)年のことです。繭から糸をとる仕事は、朝5時から夕方6時までで、ご飯を食べる時間もろくに与えられず、作業をしながら食べたといいます。「人に負けたくないから」早く食べて胃を悪くして倒れたこともありました。工場は臭く何度ももどしたそうです。毎日、赤旗・白旗(糸の太さで、良い方が赤、悪い方が白)をあげられて、成績が悪いとこっぴどく叱られました。工女は様々な地方から来ていたので、「おっかあ」とか「かあちゃん」とか、いろいろな方言で母を呼びながらすすり泣く声が夜中じゅう聞こえたといいます。まさに「私しゃ十二で糸取り習ろうて、糸は細らで身は細る」(『あゝ野麦峠』に出てくる工女唄の一つ)と歌われた世界ですが、同じ『あゝ野麦峠』には、工女たちの後日調査の意外な結果が載っています。それは製糸工場に行って良かったとする者が実に90%にものぼるという実態です。「工女と言えば山の中で一生白米を食べられない農家に育ったのだ。死ぬときようやくはじめて白米を含ませてもらえるのが精一杯だった。そんなところから来た工女たちが、ウチではちゃんと米を食べさせていたんですよ」(滝沢秀樹『繭と生糸の近代史』より)―そんなふうに製糸資本家側が自らを正当化できるほど、日本の農村の貧しさは深刻だったのです。

さて、写真⑧は、かつて操業していた日本シルク東松山工場の輸出用ラベルです。平和の象徴・鳩がシルクを世界中に届けているという構図ですね。「生糸で稼いだ金で軍艦や機械を買った」とよく言われます。確かに製糸業は、戦前、輸出の花形産業でした。明治~昭和初期には、総輸出額の約50%を占めていたほどです。工女節にも「男軍人 女は工女 糸をひくのも国のため」と歌われ、ほめそやされています。しかし、その後の歴史を考えると、工女たちの辛苦の結晶が、必ずしもこの国のまっとうな近代化のために使われたとは言いがたいものがあります。日本シルクの輸出用ラベルは、そういう負の歴史をふまえた上で作られたもののように思われてなりません。

⑤

⑤  ⑥

⑥

⑦

⑦  ⑧

⑧

製糸工場見学 その2

2006年8月、再び製糸工場を見学することができました。今回は、群馬県安中市松井田町にある「碓氷(うすい)製糸」です。正式には碓氷製糸農業協同組合といい、1959年に養蚕農家によって設立されました。組合員数476名、経営規模は、出資金約5000万円、従業員数40名、年間生糸生産量60t(数字は06年4月現在)となっています。自由民権の激化事件のひとつ、群馬事件にも関わりのある妙義山をのぞむ、碓氷川左岸の谷間に工場はありました(写真⑨)。上信越自動車道松井田妙義インタ-から10分ほどのところです。

驚くことに、1970年代中ばには800あまりを数えた製糸会社が、2006年段階で、ここ「碓氷製糸」と山形県の「松岡株式会社(シルク部門)=旧松岡製糸所」の2つを残すのみとなっていました。現在でさえも製糸工場を実際に見たことがない方がほとんどだと思いますが、近い将来は、文献やビデオ、博物館等で間接的に接するしかない時代が来るかもしれません。幕末から近現代かけて日本の歴史に大きな役割を果たした製糸業という産業が、中国やインドからの安価な輸入品に押されて、今まさに風前のともしびなのです。

碓氷製糸では、たいへん丁寧に説明していただきました。以下、繭から生糸ができるまでのおおまかな製糸工程を、見学資料などを参考に記します。また碓氷製糸の案内係の方のコメントもところどころに付け加えます。

1.搬入

蚕は卵から孵化して約25日の間に桑を食べながら4回脱皮し4回眠ったのち、糸を吐いて2~3日で繭を作ります。健康な蚕は、この間、糸を切ることなく約1300m~1500mにも達する長さの糸を吐きつづけるのです。しかし、繭一粒の重さは約2gにしか過ぎません。こうしてできあがる繭が、6月~11月の4蚕期に養蚕農家から碓氷製糸へ搬入されます。2005年には、国産の繭は620t生産されましたが、そのうち77%にあたる480tが碓氷製糸に運ばれたそうです。ちなみに、この年も60tの生糸が生産されています。また、生糸価格は、1989年には1㎏で約2万円だったものが、2006年現在では4000円にしかならないとの説明でした。

2.乾燥

繭を長期間の貯蔵に耐えられるようにすることと、蛹(さなぎ)を殺すこと(羽化すると繭を破って出てきてしまい、繭が使い物にならなくなるため)を目的に、60℃~125℃の範囲で温度を調節しながら、5~6時間かけて乾燥させます。

3.貯蔵

乾燥した繭を倉庫に貯蔵し、製糸に必要なだけ取り出します(写真⑩)。碓氷製糸では蚕種、蚕期ごとに4㎏ずつ秤量して貯蔵します。富岡製糸場の東西および南の「コ」の字型巨大倉庫は、このために必要だったのです。また、貯繭中にネズミなどの食害やカビが発生する場合もあり、その点でも配慮が必要です。碓氷製糸では、倉庫の入り口の床に、ねずみ返しの板が立てかけてありました。

⑨

⑨  ⑩

⑩

碓氷製糸。背後の尖った山並みが妙義山。(写真左)

4.選別

養蚕農家でも、出荷に先立って品質保持のため選繭(せんけん)、すなわち繭の選別作業を普通2度ほど行なっているようです。その上で製糸工場でも繰糸(そうし。繭から生糸を作ること)に適さない繭を取り除く作業を行ないます。写真⑫は、下から光をあてた台上を流れていく繭の中から選繭を行なっている様子です。

ところで、排除される繭の例は以下の通りです。他の蚕の尿や死体から出る汚汁で外部が汚染されたもの、繭の中で蚕や蛹が傷ついたり、死んで腐って繭内部が汚染されたもの、繭を作るときの温度・湿度の環境その他の条件が不適切だったため、繭の一部に薄いところ厚いところができてしまったもの、二匹以上の蚕が共同して一つの繭をつくった「玉繭」など。この選繭作業が十分でないと、汚れ生糸や節の多い生糸ができる原因となります。

5.煮繭(しゃけん)

蚕が吐く細い繭糸の断面をみると、三角形をしたフィブロインと呼ばれる繊維状のたんぱく質が2本あって、それをニカワ質のタンパク質であるセリシンという物質が覆う構造となっています。たとえは適切でないかもしれませんが、ちょうど豚の鼻を正面から見たかたちで、鼻の穴が三角形と思ってください。1本のフィブロインは、約1,000本以上の細い繊維の集まりで、その細い繊維は、さらに極細の束によってできているそうです。このような構造が、絹の持つ光沢や柔らかさ、軽さ、温かさをもたらしているといわれています。また、セリシンは、蚕が糸を吐く時の潤滑剤であるとともに、繭を成形する糊の役割も果たしています。煮繭の作業は、繭に蒸気をあてたり煮たりして、セリシン部分に水分をふくませて膨張させ、やわらかくすることです。そうすると繭糸がほぐれやすくなるというわけです。煮繭の加減は難しく、これが適切でないと、糸切れが多くなって能率が落ちたり、節が多いなどの粗悪な生糸ができてしまいます。碓氷製糸では約20分間をかけて煮繭をおこなっているとのことです。

6.繰糸(そうし)

搬入のところで、「繭一粒の重さは約2g」と述べましたが、実はそのうち蛹(さなぎ)や脱皮殻が77%を占めており、繭層は残りの23%前後にあたる約0.46gにしかすぎません。また、この繭層をかたちづくる繭糸は、今回初めて知りましたが、一定の太さではないということです。

ちなみに生糸の太さをはかる単位を「デニール」と言います。「1デニール(d)」とは、「糸の長さが450mの重量が0.05gのもの」と定義されています。すなわち、9000mあたりのグラム数で表されものと同一で、単位はdと表記されます。このデニ-ル数が多くなると糸が太くなります。

蚕が最初に吐く繭糸は3.5デニール程の太さで、そのあと100~200m付近まではもっと太くなって4デニール前後まで達します。それをピ-クに今度は少しずつ細くなっていき、最後は約1.5デニールにまでなるということです。つまり、蚕が最初の方で吐く糸で作られる繭の外側の方が、最後の方の内側よりも太くなっているのです。

なぜ最初の方が太いかというと、繭作りの足場糸として吐かれたものであることと、蛹の間に鳥や害虫から繭を防波堤にして身を守らなければならないからです。したがって太くて丈夫でなければなりません。この最初の太い繭糸は毛羽(けば)、その次に現れるのがキビソと呼ばれています。また、最後の、糸を取らずに残った蛹を包む薄い膜のような部分はビス(蛹[よう]しん)と呼ばれ、毛羽・キビソとともに均質な生糸には不適です。

⑪

⑪

左側がキビソ、右側がビス

したがって、全長約1300m~1500mにも及ぶ繭糸のうち、生糸にできる部分は、長さではおよそ85%にあたる1100m~1250m前後、繭の全重量からすると約20%、0.4g弱ということになります。

以上を前提にして、製糸過程の核心部分である「操糸(そうし)」の説明に移ります。「操糸」とは、繭から繭糸を引き出し、目的の太さに応じて何本か(通常10本前後)をあわせて1本の生糸にすることを指します。しかし、操糸作業の前に、前述のような毛羽やキビソの部分を剥ぎとり、適切な太さの糸口を見つける、索緒(さくちょ)・抄緒(しょうちょ)といわれる工程を経なければなりません。上の写真⑥をご覧下さい。これが1955(昭和30)年頃に開発された自動操糸機(図⑭)の索緒・抄緒装置です。稲穂でできた箒で繭の表面をこすって糸口を見つけ、毛羽などの部分を巻き取って剥ぎ、さらに操糸に必要な1本の正しい糸口(これを正緒[せいちょ]と呼ぶ)を探し出します。糸口を探し出された繭が、繰糸槽へ繭を補給する給繭器(写真⑬の人が手を突っ込んでいる部分が給繭器、その右側が繰糸槽)へ自動的に送られます。自動操糸機を見ていますと、どことなく回転寿司屋さんを思い出してしまいます。索緒・抄緒装置は回転寿司の職人さんで、できあがったお寿司(糸口を探し出された繭)をクルクル巡回するベルトコンベア-(給繭器)に載せているような構図ですね。ただし、お寿司を必要としている「お客さん」は、ベルトコンベア-の外側ではなく、内側で待っているということに違いがありますね。

ところで、繰糸槽や給繭器に浮いている繭は、栄養に富んでいるため腐敗しやすく、特に夏場はホルマリンで防腐する工場が一般的だったようです。しかし、碓氷製糸は碓氷川の豊富な水が利用できるため、10℃以下に冷却した清流を循環させることによって繭の腐敗を防いでいるそうです。私も給繭器の中に手を入れてみましたが、常温の水という感覚でした。工場内はダフトを通じて送り込まれるエアコンの冷気と循環する水のために涼しく、1995年に見学した日本シルクの工場環境とずいぶん違った感覚を持ちました。

⑫

⑫  ⑬

⑬

⑭

⑭

次に下の写真⑮と図⑯をご覧下さい。⑮と⑯は、左右の各部分がほぼ対応していると考えてさしつかえありません。操糸(そうし)とは、要は操糸槽にある10個前後の繭から引き出された繭糸を、集緒器に通して1本に収束させ、さらに撚りをかけて巻き取る工程のことです。この過程で使われる集緒器は、陶器又はセラミック製で、作る糸の太さによって異なるものの、直径およそ0.2~0.4mmの穴が開いた部品です。また、この集緒器は、糸に節のあるところを検出する役割も持っています。繊度感知器は、2枚のガラス盤の間を糸が通過する時の摩擦力を計測して生糸の太さを感知するもので、糸の直径を1000分の1mmの精度で測ることができるすぐれものなのだそうです。もし、操糸槽の繭の一つが繰り終わったり糸が切れたりして、操糸している生糸が細くなったことを繊度感知器が気づくと、自動的に指示が出され、給繭器出口が開かれ、待機していた繭が必要なだけ操糸槽に補給されます。それを回転式接緒器がヘリコプタ-の羽根のように回転して、補給された繭の糸口を吸い上げてキャッチし、細くなった糸に巻きつけてもとの太さに回復させます。

ちなみに生糸が作られる糸道の1つ1つを「緒(ちょ)」と呼ぶそうです。写真のような自動繰糸機では、ふつう片側に200緒、両方で400緒あるようです。さらに20緒で1台又は1釜といい、20台(400緒)~24台(480緒)で1セットと呼んでいるそうです。1セットの1日平均生糸生産量は約80kgといいます。

さて、集緒器や繊度感知器、回転式接緒器などで、何らかのトラブルを感知すると、最上部の小枠停止装置が働いて巻取りを中止します。そうした場合が人の出番です。(写真⑰)

⑮

⑮  ⑯

⑯

⑰

⑰

7.揚返し(あげかえし)

自動操糸機の小枠(枠周囲は65㎝)に巻き取った生糸を、大枠(枠周囲は150㎝)に巻き返すことを揚返しといいます。これは、生糸を束にしたり(束装)、包装、荷造りしやすいようにすることと、それ以前の工程で生じたひずみを是正し、生糸本来の強度や伸度を取り戻すために行なうそうです。ただし、小枠に巻き取られている生糸は、まだ、繭を作るときに糊の役割を果たすセリシンが付着しているので、揚返し前やその途中で水分を与えて生糸のほぐれをよくする枠湿し(わくしめし)の工程が必要です。そのため、揚返しをするときは乾燥させながらの作業となります。下の写真⑱の右手の機械が揚返し機です。

揚返しの工程が終ると、大枠の回転を止めて、写真⑱のようにいったん揚返し機からはずし、最初と最後の糸口を結びます。そして、六角形のかたちをした大枠から生糸を外します(写真⑱の手前。生糸が寝かせてある)。このひとまとまりの束を「綛(かせ)」といいます(写真⑲。碓氷製糸で購入したもの)。重さが約210g、長さは約70cmあります。

⑱

⑱  ⑲

⑲

8.仕上げ

大枠からはずしてできた写真⑲のような綛(かせ)を束ねたり(この作業を括造り[かつづくり]といいます)、チ-ズ巻といって大枠ではなくプラスチック製のボビンに巻き取りして、出荷に便利なかたちにすることを仕上げと呼んでいます。

1括とは、1本の綛を4列6段の合計24綛に束ねたもので、約5kgの重さがあります(写真⑳)。さらに、この1括(かつ)を、横2列、縦3段の計6括(144綛)にまとめた状態で出荷します。ところで、12括すなわち60kgの生糸を1俵(ぴょう)とよぶそうです。

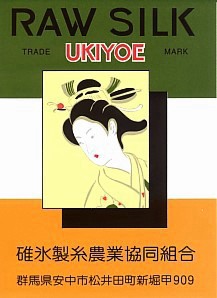

また、チ-ズ巻という出荷形態は、すぐに合糸や撚糸(糸によりをかける)にかかれますので、生糸業者にとっては揚げ返しの工程が一つ省けるということで次第に需要が増えているとのことです。(下の写真[21]は、碓氷製糸の出荷用ラベル)

⑳

⑳  [21]

[21]

碓氷製糸では、繭は地元碓氷安中の養蚕農家の他、群馬県内、長野、岐阜等から集めるそうです。繭の生産は年々減少しているとのことですが、あくまで、群馬県ブランド奨励蚕品種をはじめとした、国産繭にこだわって生産をすすめているそうです。群馬県ブランド奨励蚕品種は、下の写真[22]にある6種類を指しています。左から、ぐんま200、世紀二一、新小石丸、新青白、ぐんま黄金、蚕太という品種です。ちなみに、皇居内の養蚕所で飼育されている品種が「小石丸」といい、江戸時代末期から明治時代初期にかけて飼育されていた日本在来種だそうです。

[22]

[22]