「はぜの実から『ろう』をとる」で紹介した方法によって出来上がった櫨蝋を使って、さらに和ろうそくを作るというところまでいきたいのですが、何せ、わずかしか蝋の分量がありません。そこで、ネット上で調べましたら、櫨の実で作った木蝋を販売しているところが見つかりましたので、さっそく注文しました。滋賀県の「大與(だいよ)」という和ろうそく製造の会社です。ここでは、櫨や糠製の各種和ろうそく、燭台の他、前述の櫨の木蝋、白蝋(日光をあて、その紫外線で色素を破壊して漂白したもの)、切灯芯(いぐさの一種である灯芯草の茎の髄で、スポンジ状。和ろうそくの芯の材料のひとつです)などを扱っていますので、興味のある方はおすすめです(写真1が、鏡餅状の木蝋およそ750g、写真2が和ろうそく、写真3が切灯芯)。 また、同サイト中の「蝋燭にまつわる話」は、興味深いものがあります。例えば、昔の人々は、風もないのに和ろうそくの炎が揺れることに神秘的な力を感じ取っていたようですが、この和ろうそくの「炎の揺れ」の原理について、以下のように説明されています。

「和ろうそくの火は時には、静かに燃え、時には瞬きしているかの如く揺れる。これは、どうしてだろう。あるところから質問を受け色々な観点から解明してみた。先ず、蝋燭の燃焼は芯が融解した蝋を吸い上げ、それが、燃える。融解したろうが吸い上がった、その時は蝋の供給が最大のため炎は大きくなり揺れる。しばらくすると、その蝋は燃焼によって無くなる、芯は燃える物がないから、一段下がる。この蝋が燃えて燃える物がなくなったときこのときは炎は小さく一番安定する。これが繰り返されて蝋燭の燃焼は成立する。」

1

1  2

2

3

3  4

4

前述のように、木蝋は、細かく砕き紫外線にあてて漂白します。それを、ろうそく、その他のものに活用します。漂白の期間は、夏場で1ヵ月、冬場で1ヵ月半から2ヶ月半程かかるのだそうです。砕き方がまだ足りないのですが、上の写真4のように、しばらく天日干しにしようと思います。

その間に、いろいろな文献やサイトを参考にしながら、まず、見よう見まねでろうそくの灯芯部分を作ってみようと思い立ちました。

灯芯作りで特に参考にさせていただいたのが、福岡県久留米市で、失われた地元産の「松山櫨(はぜ)」を復活させる活動をされている矢野さんのブログ「松山櫨復活奮闘日記」です。「松山櫨」は、江戸時代に久留米市田主丸町で発見され九州北部一帯に広がった品種で、蝋分が多く、品質も優れていたため当時高値で取引されていたそうです。しかし、年月がたち、現在、地元で松山櫨はほとんど姿を消してしまったため、松山櫨復活委員会が中心となって、故郷に松山櫨を復活させる活動をしているとのことです。

さて、ろうそくの芯には、古くは紙縒り、麻糸、つづいて綿糸が用いられていました。やがて、灯芯草を蒸して皮をはぎ、その髄、すなわちナカゴを用いたものが最も適していることがわかると、この灯芯草が広く利用されるようになりました。灯芯草は、この他にも、灯油(椿油やえごま油、魚油、綿実油、菜種油など)を油皿に入れ、これに灯芯をひたして、その毛細管現象を利用してともす「灯台」にも使用されてきました。

灯芯作りに必要な材料・道具は、以下の写真5の通りです。すなわち、竹の棒(今回は5号の編み棒)、切灯芯、和紙(今回は半紙)、繭玉(真綿を作る方法を参考にしてほぐします)を用意します。材料・道具、以下の灯芯・ろうそく(キャンドル)作りの多くは、前述の矢野さんからご教示いただきました。

5

5  6

6

ちょっと横道にそれますが、真綿のこと。「真綿で首をしめる」とか「♪真綿色したシクラメンほど…」など、たまに耳にします。「綿」の言葉に引きずられて「綿花」と勘違いする言葉ですが、真綿とは、くず繭を鍋で灰汁とともに煮て、柔らかくなったら繭を引き伸ばし、四角または袋状に仕上げたものです。古代の記録に出てくる「綿」とは、この真綿か、絹綿(真綿の一種ですが、繭の外側の、蚕が最初にはく太い繭糸である毛羽《けば》を集めて作る)です。この真綿は、軽く、保温性にすぐれているため、布団や綿入れの着物、綿帽子、襟巻きなどの防寒着に利用されました。

切灯芯を和紙にまく作業の中で、切灯芯が切れたり、新しくつないだりする際に、どうしても細い繭糸をぐるぐる巻いて固定する必要があります。ところが繭玉のままでは思うようにこの繭糸が取れません。そこで、製糸工場で学んだように、20分ほど「煮繭」をしてほぐれやすくした上で、板のすみに釘を打って、それに繭玉をひっかけてひろげました(写真6)。本格的な真綿を作る方法とは異なりますが、こうやってある程度ほぐしておけば、切灯芯をまく時に必要な繭糸を引っ張り出せるのです。

これで、下準備が整いましたので、とりあえず、灯芯作りを試してみました。教わった通り、書道の半紙を11cm×3cmくらいに切り、それを前述の5号の編み棒に巻きます。巻いた先端の内側に切灯芯を2〜3本ずつはさんで止め、やや斜めにくるくる巻いていきます。途中、切灯芯がなくなったら新しいものをつぎ足します。そのつなぎ目に前述の繭糸を巻きつけて固定します。切灯芯はとにかく繊細で切れやすいので、気がつくとあっちこっちで切れています。今のところ、一回も切れないで最後まで到達するなんてことはありません。形も不恰好です。特に先端部分がうまくいきません。写真では編み棒は抜いてあります(写真7)。

7

7

ここまでの疑問点について、前述の松山櫨復活委員会の矢野さんより再びアドバイスをいただき、何とか克服できる見通しが立ちました。また、切灯芯を固定するのは、必ずしも真綿でなくても良く、今は一般的に、もめん綿が使われているようです。数年に1回は綿作りをしますので、ストックはあります。そこで、その後は、手持ちの綿(写真8)を使って、細々と灯芯作りを続けました(写真9)。

8

8  9

9

そして、写真4の天日干ししていた木蝋(まだとうてい漂白できている段階ではないのですが)を、温度が上がりすぎないように湯煎の方法で溶かしていきました(写真10、11)。溶けた木蝋の中に、作っておいた灯芯をつけて、あらかじめ蝋を吸わせておいて乾燥させます(写真12,13)。

10

10  11

11

12

12  13

13

こうして用意した灯芯を使って、まずはキャンドルを作ってみました。ス−パ−で仕入れた100ml入りのプチカップの中央に、くだんの灯芯を置き、溶けた櫨蝋を流し込みます。蝋がある程度固まるまで、しばらく手で灯芯を持ったままにします。カップの中で固まったキャンドル(写真14)を取り出したものが写真15です。そして、初めて自作した灯芯を使った櫨キャンドルに火を灯しました(写真16)。蝋の溶け具合と溶けた蝋を灯芯が吸い上げて燃えるバランスが、偶然にも絶妙で、大変満足です。「炎の揺れ」も見られます。

14

14  15

15

16

16  17

17

続いて無謀は百も承知で、手がけ和ろうそく作りのまねごとに挑戦です。これについては、愛知県岡崎市の磯部ろうそく店のHPにある「ろうそくの造りかた(動画)」を参考にしました。それをご覧になれば分かりますが、「下掛け」「上掛け」など、手で蝋を塗りつけて形を整え乾燥させる工程を何度も繰り返して、次第に太くしていきます。最後は温めた包丁で灯芯を切り出して完成ですが、この仕事、10年、20年経ってようやく一人前といいます。今回は、溶けたはぜ蝋の液体を少し冷やして(写真13)の灯芯につけ、表面を割り箸でそいで表面をなめらかにします(写真17)。まるで竹輪か何かのように不恰好ですが、今後こうした作業を繰り返し、少しずつ太くするとともに、かたちを整えていきたいと思います。

その後、「竹輪」のごときものに、溶けたはぜ蝋をかける作業を続けました(写真18)。その中の一本を手で表面を整えたりしながらさらに太くしまして、「フランクフルト」ほどにまで成長しました(写真19)。

18

18  19

19

次に温めたカッタ−で、「フランクフルト」の頭部に隠れている灯芯を切り出しました。一応、年輪が見えますね(写真20)。これが苦労のあとでもあります。足の部分も切って(写真21)、いよいよ点火です。

20

20  21

21

何はともかく、この手製の和ろうそくを灯してみました(写真22)。時折、炎のゆらぎもやってきます(写真23)。灯芯が溶けたろうを吸い上げている証しです。

22

22  23

23

ついでに、といっては何ですが、油皿に灯明油を入れ、これに切灯芯をひたして点火してみました(写真24)。

庶民の明かりの光源は、風よけの目的でまわりに紙を貼った木の枠で囲む、いわゆる行灯などの形式変化は遂げますが、長い間基本的にはこの形でした。ろうそくは格段に明るい分、高価で、庶民には手が届きませんでした。

さて、この灯明皿の方法、最初、サラダ油でやったのですが、ススは出るは、切灯芯がすぐ燃え尽きてしまうはで、ちっともうまくいきません。そこで、仏壇仏具店で灯明油を購入しました。店員さんの説明では、ススが出ないように精製してあるとのこと。この灯明油は、その通りススもなくよく燃え、かつ切灯芯自体は油を保持している間はまったく燃えませんでした。また、写真24のように、芯を長く出せば当然ながら炎が大きくなり、明るくなりはします。しかし、その分、油の消費量が増え、それだけ負担が増すことになります。

ちなみに、「コインの散歩道」などのサイトを参考に割り出しますと、文化文政年間に米一升が120文だったのに対して、灯明油は一升、410文と3倍以上の値段でした。長屋のひと間に行灯が一つで、1日3時間だけ灯すと仮定すると、1升はおおよそ2か月分という計算になります。いろいろな考え方がありますが、仮に1文が現在の25円〜50円に相当するとすれば、月5000円余り〜1万円余りを明かり代に費やすことになります。

これに対し、ろうそくは、同じころ例えば100匁のもので1本200文したそうです。前出の滋賀県「大與」のHPによれば、100匁ろうそくは360分燃えるのだそうで、そこから行灯と同じ消費条件で類推すると、ろうそくを灯火として用いれば、月およそ3000文、すなわち75000円〜15万円もの費用がかかることになります。文化文政年間の数値では、羽振りのよい花形大工でさえも月収(約2.4両)のおよそ2割近くをもっていかれる計算になります。普通の庶民にいたっては、おそらく収入の5割近くになることでしょう。なにせ庶民の台所事情は、エンゲル係数が7割にもなる時代です。そんな贅沢をするわけにはいきません!

24

24  25

25

次に明るさについて試してみました。写真25は、ハ−ドカバ−の本(ちなみに山本兼一さんの直木賞受賞作「利休にたずねよ」の冒頭)を置いたところです。行灯ですと障子紙が間にはさまりますので、さらに暗くなると思います。何でも、行灯の照度は60W電球の50分の1程度、すなわち豆電球の明るさに相当するのだそうです。本と顔を光源に近づければ、何とか読めなくはありませんが、大変でしょう。「灯台もと暗し」という言葉がありますが、「もと」だけでなく光源を少し外れただけでもすぐ暗闇の世界が迫ってきているという感じですね。ちなみに「灯台」は、海のほうにあるものではなく、3本棒を結びあせて上の方の開いたところに灯明皿を置く「灯台」のことを指すのだそうです。やがてこの簡単な構造は、台がついた一本足のものへと発達し、行灯へとつながっていきます。

それに対してろうそくは、行灯の5倍ほどの明るさがあります。写真26は、「大與」で購入した10匁和ろうそく(L197×S43×H23mm )を灯してみたところです。写真27は、和ろうそくにより照らされたペ−ジです。上の写真と比較すると一目瞭然ですね。

26

26  27

27

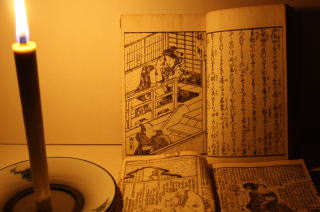

ところで江戸期の人々は実際はどうだったろうと、はたと思いたち、ろうそくを用いて、手持ちの和本でいくつか試してみました。写真28は、立てかけてある方が、化政期の恋愛小説である為永春水の「春色梅児誉美(しゅんしょくうめごよみ)」で、寝かせてあるのが同じ時期の柳亭種彦「偐紫田舎源氏(にせむらさきいなかげんじ)」です。前者は字も挿絵も大きく、十分楽しめます。主人公のイケメン・丹次郎とその恋人で深川芸者のよね八もしっかり判別できました。後者は字が小さいので苦労はしますが、刷りが濃いので助かります。写真29は、水戸黄門様の命で編纂された歴史書「大日本史」の一冊です。字もひときわ大きく、これはもうばっちりですね。「権中納言従三位源光圀」や「斉昭」の名前も拾えます。

ちょっと横道にそれますが、江戸期は、一般に、お堅い本ほどフォントが大きい傾向があるような気がします。立派な装丁にしなくてはという配慮と何冊に及んでも買ってくれる人がいるためなのでしょう。それに対して、庶民にとって本は高価でしたので、一般的に買うものではなく貸本屋で借りるものでした。実際、江戸後期には、大坂に300軒、江戸に800軒もの貸本屋があったといいます。ですから、庶民向けの本は、できるだけフォントを小さくおさえてコンパクトにしたり、時には何冊があわせてデラックス版(合巻)にしてあげた方が何かと都合がいいわけですね。

さて話をもとにもどしますが、前述のように、ろうそくでは結構本が読めるわけですが、ただ、これはろうそくが買えるお金持ちの家の場合ですね。庶民の明かりである行灯では、こういうわけにはいきません。しかし、前述のように、文字は小さくとも、彫りがはっきり太く、刷りが濃いという傾向にあります。また、文字などを読むときは、行灯の一面を開けっ放しにできるなど、直接光を受け取るような工夫がされていたそうです。ですから、慣れてしまえばなんでもないのかもしれません。暗くて読めっこないというのは、まばゆいばかりの明かりを手にしている現代人の一方的な思い込みと言えなくもありません。

28

28  29

29

これ以降は、蛇足なのですが、櫨の実のストックがありましたので、どうせだったら、ちょっと種をまいてみようという気になりました。前出の「松山櫨復活奮闘日記」によれば、いい櫨の実を収穫するには接木でないと確実ではないようです。種からですとあたりはずれが大きいのだとか。♪「はぜの葉 赤くて 入日色」(「ちいさい秋見つけた」)と歌われるように、紅葉を楽しむだけでもいいかも、と割り切って、とりあえず果皮をむいて種を取り出し(写真30)、それを水にひたすことにしました。今後ご報告できるほどの展開があれば、またいずれの日にか。

30

30  31

31

09年のGW中、およそ1ヵ月の沈黙を経て、櫨の種から根っこが現れました(写真31)。蒔いてみることにします。そして、およそ一週間で芽が出てきました(写真32)。5月の下旬、本葉が伸びてきました(写真33)。

32

32  33

33

09年7月初旬、櫨は15cmほどに伸びました(写真34)。7月下旬、枝葉も一層伸び、30cm近くまでになりました(写真35)。

34

34  35

35

09年11月下旬、櫨の葉は紅葉したかと思えば次々と散っていきました。写真36は、そのわずかな残滓と言えるものです。♪「むかしの むかしの 風見の鳥の ぼやけたとさかに はぜの葉ひとつ はぜの葉あかくて 入日色」(「ちいさい秋見つけた」サト−ハチロ−作詞 中田喜直作曲 1955)とサト−ハチロ−がうたったハゼの木は、東京都文京区弥生町にあった彼の自宅の庭先に植えられていたものでした。このハゼの木は、2001年に同区内の礫川公園に移植され、現在でも、その切り株から伸びる枝葉の紅葉が秋を告げています。(2009年12月5日「朝日新聞」

be on Saturday)

36

36

2009年のGW中に発芽した櫨は、その後も成長を続け、2015年には3m近くになるものもあります。そして、15年GWには、そのいくつかの枝に櫨の実らしきものがついているのを見つけました(下写真37)。ここまで6年間かかったことになります。今後、要観察です。

37

37

「櫨の実らししきもの」というのは、どうやら間違いだったようで、5月の下旬に入り、にわかに、花のようなもの(下写真38)が咲きました。ということは、前回の「実らしきものもの」は、つぼみだったことになります。ということは、次の段階が「実」の段階と推察されます。まさに、「弁証法的発展」を遂げつつあります。蜂や蟻なども蜜を集めにやってきています。近づくと甘い香りがします。引き続き、要観察です。

38

38