千数百年の伝統、いや「漆」の伝統も勘定に入れれば、縄文時代以来、数千年にも及ぶ歴史を有するこの課題を取り上げることは、おこがましいことだなあと自分では承知しております。したがって、これはあくまで、初歩的な「蒔絵・螺鈿細工」もどきを作るということでご理解下さい。

その上で、まず、ベ-スになる漆と漆塗り、そして漆塗りに装飾をほどこす「加飾」について、簡単に述べます。

漆は、漆の木が樹皮を引っ掻かれたときに傷口をふさごうとして出す樹液を採取したものです。10年前後で成木に達する漆の木から採れる漆の液は、1年間でわずか200gとされますから、たいへん貴重なものです。日本では、年間3200㎏前後が生産され、その産地の内訳は、6割ほどが岩手県、3割弱が茨城県、1割弱が新潟県となっています。しかし、日本で使用される漆の量の中で、国産が占める割合は、わずか2%にしかすぎません。残りのほとんどが中国産ということです。中国産は200gで2~3千円という価格だそうですが、日本産はその10倍前後だそうです。

漆の木は、日本、中国、朝鮮半島、東南アジアに広く分布しています。その中で「ウルシオ-ル」を主成分とする漆液が最上級とされ、それを分泌する漆の木が生育しているのが、日本、中国、朝鮮半島なのだそうです。漆掻きの時期は、6月中旬から10月末ころで、とくに7月下旬から8月下旬に採取される漆は「盛辺(さかりへん)漆」と呼ばれ、光沢や透明度などの点ですぐれ、最上級品とされています。また、漆掻きのやり方には、「殺(ころし)掻き」と「養生(ようじょう)掻き」の2つがあるそうです。前者は、1年で幹全体に傷をつけて漆を採取し、終わったら切り倒す(株からまた新しい芽が出る)方法です。後者は、木をいためないように間隔を置いて採取する方法で、数年にわたって利用することができます。現在は、「殺掻き」の方法が大部分なのだそうです。

漆は塗って乾くと丈夫な皮膜を形成します。しかし、水分が蒸発して乾くという一般的なパタ-ンではなく、漆に含まれるラッカ-ゼという酵素が作用して、ウルシオ-ルを高分子樹脂に変化させるのだそうです。しかも、この作用が活発に進む条件が気温が20~30℃、湿度が65~80%とされます。ですから、漆に限っては、冬場より夏場の方が乾きが早いということになります。漆塗りの産地には、温度と湿度を調節した「うるしぶろ」という「乾燥」施設もあるということです。

こうしてできた高分子皮膜は酸や熱に強く、紫外線に弱いという性質があります。また漆は、温度を上げると金属にもぴったり付着する性質もあり、鎧兜などは、言わば、この焼き付けの方法で塗装していたそうです。

漆といえば黒や赤をイメ-ジしますが、原液(これを生漆=きうるしと呼ぶ)をいろいろな工程で精製する過程で色を付けていきます。生漆は乳白色ですが、熱を加えながらゆっくり攪拌し、25~30%あった水分を3%程度まで減らしていくと、透明色となるそうです。また、黒色は鉄粉や水酸化鉄などを入れ化学変化の力をかりて作り出します。その他の色は、例えば朱やベンガラを混ぜて赤を作るなど、いろいろな顔料を加味することによって、各種発色させています。

次に、「塗り」です。大きくは、①木地を整える、②下地を付ける、を経てやっと③「塗り」に至ります。①では、木地のキズなどを、漆・糊・木粉を混ぜ合わせた刻苧(こくそ。「乾漆像を作る」でも登場しました。)で埋め合わせ、砥石で研いで表面をなめらかにします。さらに生漆を擦り込んだりします。②では、さまざまの下地材を何度も塗り付け、そのたびに砥石などで研ぎます。③の「塗り」には、さらに下塗り・中塗り・上塗りがあり、そのたびに炭などで研いでいきます。①~③の間に、それぞれ何度も「塗り」・「乾燥」・「研ぎ」を繰り返します。このように、漆塗りは、途方もない時間と労力をかけて完成するわけです。

こうしてできた漆塗りの器物に、金粉・銀粉などを蒔き付けて文様を描く技法が蒔絵(まきえ)、あこや貝やアワビなどピカピカ光る貝片を貼り付けて文様を描く技法が螺鈿(らでん)です。これらの技法のように、漆塗りの器物に文様を付けることを加飾といいます。なお、蒔絵・螺鈿の技術は奈良時代頃に中国から伝わったものとされています。

さて、今回は、漆は合成樹脂塗料ですし、塗りも省略するなど、全体として簡易的工程となります。

まず、木地を整えるという段階ですが、たまたま小さな木箱(11㎝×8㎝×1.3㎝。ラワン材)がありましたので、これを使うことにしました。この表面を紙やすりでなめらかにしました(写真1)。次の段階である下地を付ける作業と塗りの作業は一緒の工程にしました。漆もどきの塗料を薄め液でのばして塗り(写真2)、1日ほど乾燥させて、さらに細かい目の紙やすりで磨き(写真3)、再び塗って磨く―このような工程を何度か繰り返します。

1

1  2

2

3

3

失敗しつつ塗りをすすめながら、蒔絵・螺鈿の準備です。数年前に東急ハンズで買ったものですが、蒔絵には金粉を、螺鈿には青貝の小片を、それぞれ使うつもりでいました。しかし、実際に別のもので試行したとき、どうもうまくいきません。金粉にムラができますし、小さい貝片を並べて絵柄を形成することは、それはそれは至難の業でした。そこできっぱり方針転換し、蒔絵はインタ-ネットで仕入れた「純金箔シ-ル」、螺鈿は釣具屋で購入した「貝シ-ル」を使うことにしました。いずれも、ハサミやカッタ-で切り抜き、そのまま貼り付けることができます。写真4は、「貝シ-ル」とそれをハサミで切り抜いた絵柄(燕子花の花びらのつもり。一応、あの尾形光琳作「八橋蒔絵螺鈿硯箱」をお手本にした小箱が目標)です。実際の螺鈿細工も、薄い板状にした貝をカッタ-等を使って文様にそって切り、漆などで貼り付けしています。

塗りもまた熟練が必要で、納得いくようにはできませんが、とりあえず今できる範囲のものですすめます(写真5)。

4

4

5

5

蒔絵の文様についても、ハサミやカッタ-で、金箔シ-ルを見よう見まねで切り抜いて準備中です。途中、絵柄全体を一枚の金箔から切り抜くか、一個一個の燕子花を切り抜いて貼りあわせるか迷いましたが、後者のやり方を選びました。金箔が薄いので、重ねてもさほど気にならないからです。尾形光琳などはどうやっていたのか、今はちょっとわかりません。いくつか切り抜いたものを試しに並べてみました。上の四角いものが、109㎜角の金箔シ-ルです(写真6)。

6

6

つづいて、「八橋」の「橋」を描く作業です。バランスは一応考慮したつもりですが、フリ-ハンドで描いていきました。板の橋や杭の部分は、黒と白の合成樹脂塗料を混ぜて作ったグレ-を濃淡に分けて塗り分け、乾いた後、紙やすりで表面をこすり、本物に近い風合いを出すようにしました(写真7)。本物は、板橋が腐食させた鉛板、杭は銀板なのだそうです。

ところで、「八橋蒔絵螺鈿硯箱」のデザインは、「伊勢物語」の第九段「東下り」に登場する、三河国八橋の情景がモチ-フとなっていることは広く知られています。八橋に咲く燕子花の花にことよせて詠まれた歌(「唐衣きつつなれにしつましあればはるばるきぬる旅をしぞ思ふ」)をきき、都を遠く離れた主人公たちの胸に万感の思いがこみあげて、一同が落涙するという場面です。

では、彼らは、なぜ「東下り」の旅をしているのでしょうか。この段の冒頭には、「昔男ありけり。その男、身をえうなきものに思ひなして(自分を必要ない者と思って)」都を去り、新天地を求めて東国へ下っていった、との文章があります。都人が都を離れることは、当時としては大変ショックなことだったと思われますが、「伊勢物語」には、この離洛の背景について暗示する話が別の段で語られています。それは、「男」が、天皇の娘で伊勢斎宮をしていた女性や藤原氏の箱入り娘と到底許されざる恋に落ちた物語です。「男」は、この行動を非難されて、傷心のうちに友人たちと都落ちし、それが「八橋」や「都鳥」の話へとつながっていく…はっきりとした因果関係が明示されているわけではありませんが、物語作者は、そうした展開を仕組んでいたと考えられています。

この「伊勢物語」の主人公のモデルとされる在原業平は、平城天皇の孫にあたります。平城天皇は、弟の嵯峨天皇と対立して勢力を失い(薬子の変=810年)、一族も凋落していきます。業平が生きた時代(825~880)は、藤原氏(北家)がさかんに他氏排斥をおこない、その地歩を固めつつあった時代です。したがって、彼は出世の道も思うようにならず、不遇な日々がつづきます。56歳で亡くなったときの業平の官位は、ようやく従四位上にしかすぎませんでした。こうした政治的な立場とは裏腹に、六歌仙の一人に数えられる程の和歌の名手であり、眉目秀麗、すなわちイケメンで幾多の恋の浮名を流したことはつとに知られています。和歌の才能とイケメンの話は、「日本三代実録」という国家の正式な歴史書にも記されているほどです。前述の道ならぬ恋についても、真偽の程は分かりませんが、業平と重ねてしばしば語られています。ちなみに、業平自身には、東下りの史実はありませんので念のため。

7

7

料理で言えば「下ごしらえ」が済みました。これからが、調理という段階です。まず、燕子花に似せて切り抜いた金箔を、どの部分にふさわしいかを考えながら、貼り付けていきました。(写真8、9)がその途中経過です。

8

8  9

9

上蓋だけ、金箔貼りの作業を終えました。(写真10)がそれです。この段階までに、ほぼ6時間を要しました。下の箱の部分にも、せっかくですので少しデザインをほどこしたいと思っています。

10

10

国宝の「八橋蒔絵螺鈿硯箱」、普段は上蓋の部分にしか目がいきませんが、下の箱の部分は実は二段重ねになっています。上段は硯と水滴(水入れ)を収める箱で、下段は料紙箱です。そして、この上段の底裏や下段の見込(内側の底)・底裏には金蒔絵で波模様が描かれています。上蓋は燕子花と板橋だけですが、その蓋をとると内部に流麗な水の流れがあらわれるという、心憎い趣向なのですね。

なるほど、ここまできたら、やるしかないでしょう。しかし、デザインが複雑すぎて金箔シ-ルでは無理でした。ということで、自信がなかったのですが、稲荷山鉄剣ペ-パ-レプリカの折の金色のペイントペン(油性・不透明インキ・極細タイプ)を使って、フリ-ハンドで波模様を描いてみました。「流麗な水の流れ」とはちょっと…という感じですが。さらに、金箔シ-ルで脇などに燕子花をすこしあしらってみました(写真11)。

11

11

いよいよ最終段階にきました。螺鈿の貼り付けです。尾形光琳は、あわび貝をわざわざ打ち欠いてその破片を貼り、燕子花の花の揺れる瞬間さえも表現しようとしたといわれます。ところが、こちらはトラブルです。すでに切り抜いていた貝シ-ルの裏紙をはがし、試しに1つ貼ってみましたら、貝があまりに薄く(ちょうどふぐの刺身のようでした)、下の金箔が透けて見える事態!そこで、仕方なく、裏紙をはがさないままボンドでくっつけたという次第です(写真12)。まあ、どうにか、格好はつきました。

12

12

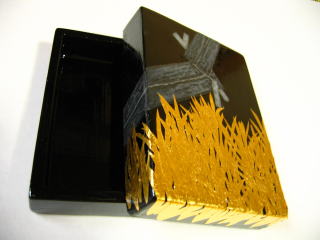

さて、ここで上蓋と下の箱を組み合わせてみました(写真13)。このあとは、透明の漆もどき塗料を塗って完成です。ところで、この小品を「八橋蒔絵螺鈿小箱」と名付けました。

13

13